鉄道模型(HOゲージ)

これは、Midland Railway Johnson'sSpinner 4-2-2 でKEYZER

(英国)のOOゲージのキットです。

これも30年前に作ったもの(下の写真)ですが、

今回、安全弁、ホイッスル、、ブレーキ、砂撒き管、給水口、バキュー

ムホース、テンダーの手摺などを追加、変更し、レタリング、紋章を

MR時代のClass115のNo.118機に合わせました。

露出の関係で違ってみえますが、塗り色はLMSの標準色のままです。

これは、リバプールマンチェスター鉄道のLION号で、

KEYZER(英国)のOOゲージのキットです。材質はソ

フトメタル製です。モータはキットのものを使用しました。

軸箱は稼動に変更してあります。

塗装はエナメルです。

現在入手できるかは不明です。

これはスイスSNBのLimmat号(ルツェルンの交通博物館にある)

で、キットでなくMetropolitanの製品だった物のジャンクですが、

ロッド部分が壊れていたのを修理したものです。

これはドイツバイエルン鉄道時代の機関車で<GlassCasten>

と呼ばれているローカル用の蒸気機関車のモデルで、ライモ社

のキットです。

現在入手できるか不明です。

塗装はエナメルで、動力ユニットは自作です。

これは、Grate Western Railwayの SadleTank Lok

KEYZER(英国)のHOスケールのソフトメタルキットです。

30年前に作りかけだった物を完成しました。

モータはキットのものを使用しました。ソフトメタルのクロ

ヘッドは干渉するので作り直し、塗装はラッカー/エナメル

の筆塗りでTaff.Vale.Railwaysの色です。

カプラがチェインか螺子式かはわかりませんが、螺子式

プラとブレーキロッド関係を追加してあります。

これは、L.N.E のJ83class 0-6-0TでGEM(英国)のOOゲージ

キットです。

これも30年前に作りかけだったものを完成させました。作品はNorth

British Railway時代としました。

今回、サイドロッドを洋白板で作り直し、。安全弁、ホイッスルは真鍮の

引き物、排障器、ブレーキ、、バキュームホースを真鍮、銅線で製作し

ました。

塗り色はカラー写真がないので、当時の絵画の色調を参考にしました。

キットの作例では、サイドタンクに紋章がありますが、今回は「N.B.R」とし

ました。

これは、Lyton & Barnstaple Railway で走っていた1893年Manning Wardle製

の2フィータクラスの機関車"Exe"です。

英国の"Weald Models"のソフトメタル製上回りキットで、いわゆるOO-9モデル

で、ボディーは縮尺的には1/73程度でかなりオーバスケールです。

HOとしては、2フーターなので6.5mmで製作したいところですが、ボディーに合

わせると、8.5mm程度になり、9mmで下回りを製作しました。

外台枠ということもあり、ピストンロッド類を組み込むために横幅が若干はみ出す

こととなりましたが、バルブギアが干渉したりで走行はスムーズではありません。

外台枠など下周りは真鍮板でつくりました。元々上周りに構成されていた

シリンダ、バルブギアカバー部分は真鍮で作り直し、下回りに組み込みました。

ロッド類は洋白版で作りました。バルブはJOY式ですがダミーで、メインロッドとは

結合していません。

ボディーはホワイトメタルなので組み立てに特に支障はありませんでした。

ディティールUPとして、運転室のドアは削り取り、ハンドレイルを取り付けました。

また、安全弁、ランタン、回転窓等を真鍮製作しました。

前後の排障器(?)は洋白板から切り出した細板をの半田付しました。

作例は、SouthanRailwayに買収された後の塗り色とし、ネットの作例を参考にし

ボディーに"SOUTHERN""760"のレタリングをゴールドリーフで、ライニングは白

エナメル)で入れました。

これは、D.H.R.(DARJEELING HIMALAYAN RAILWAYS) のBclass

0-4-0 TANK LOKOでLANGLEY MINIATURE MODELS(英国)のHOスケ

ールキット(1/76)です。ソフトメタルの上回りキットでARNOLD-Nの下回りを

使うようになっています。

最近ではトイトレインと呼ばれているようで、ゲテロコファンとしてはD.H.Rでは

Dtypeのガーラットもありますが、Btypeもゲテロコ中のゲテロコで大好きな

機関車です。Sharp Stewart & Co製の機関車です。

35年前にトミーのCタンクの下回りを使って一旦完成したのですが、完成後に

外台枠だと判り、下回り改造途中で中断していたものを今回35年ぶりに完成

させました。

下回り、フレームの寸法やカラーリングなどは「Loco ProfileNo.23」を元に

作成しました。

モーターはトミーの物(?)をそのまま使いました。

シリンダーとバルブ室は真鍮引き物などを半田付けで組み立てました。

ロッド類は洋白板から切り出しました。、

上回りでは、鋳くずれのあったチムニーや、ヘッドライト、安全弁を真鍮の引き

物などで、作りなおしました。また、給水弁、火かき棒など小物を追加しました。

これは、PECKETT & SONS Ltdの SadleTank Lokで,これも30年前に作りかけだった物を今回完成しました。このクラスの機関車はオーストラリアのパッフィンビリー鉄道に残っているようです。

実はこれは”乗工社のバグナル”のキットなのでが、当初バグナルの機関車ということで製作再開しましたが、似た形状の機関車ということで”The Narrow

Gauge”誌の、No.89のバグナルの小型機関車の資料などを調べている内に、サドルタンク(煙管部)の上部に蒸気溜があるなど、バグナルの小型機関車などの特徴であるサーキュラーボイラと違っていて、どうもバグナルではないのではと思い、さらにネットなどでキットのプロフィールに似た機関車がないか調べたところ英国のサイトでモデル製作事例や実機の写真があり”Peckett”の機関車であると判りました。

ちなみに、英国のサイトでは乗工社のバグナルのキットが”Peckett Cranmore

Class "GAMECOCK"として紹介されていました。

ということで、上回りは乗工社のキットそのままで、半田付けで組み上げました。

バッフアーとカプラは新規追加しました。

下回りは洋白板で外側フレームのシャーシーを作り、そこにキットのプラの駆動系(ギアユニット、モーター)が取り付けられるように改造しました。

車輪はキットの物を使い、車軸を外側フレームに合わせ長いものにして削りだしました。

クロスヘッド、サイドロッド、ピストンなどは新作しました。

クロスヘッドとロッド類の干渉の関係で、ピストンの位置を1mm程度外広げています。

塗装は乗工社のモデルとされている”GameCock”をモデル化した色がオリーブグリーンに全体が塗られてていましたが、実際の色はわからないのと、好みではないので、Netにあった”BlackCock”を参考にしました。

塗装が硬化したらライニングを施すよていです。

PECKETT 0-4-0ST CRANMORE CLASS

Lyton & Barnstaple Railway 2-6-2T

Grate Western Railway 0-4-0S

L.N.E J83class 0-6-0T

Midland Railway Johnson'sSpinner 4-2-2

BAGNALL(風) 0-4-0ST

Bagnallの SadleTank Lokです。Bagnallとのことで購入した乗工社の

キットが”Peckett"だったので、その流れでBagnallの0-4-0STを作っ

てみました。下回りは乗工社のパワーユニットラインを利用し、 クロスヘッド、

サイドロッド、ピストンなどは新作しました。

上回りはチムニー、煙室ボイラーは真鍮削り出し、キャビン、サドルタンクは

真鍮板加工など自作です。

モデルはThe Narrow Gauge”誌の、No.89に掲載されている1897年製

No.1416の図面を参考に1/76で製作しました。このモデルはオープンキャブで

したがモーターが隠れないので残念でしたが、キャブで囲いました。

イメージ的にはインドのNWRのNo.2風にしました。

塗装塗り色が不明なのではネットの他の実機を参考にしてみました。

今回の作例はサドルタンクと、チムニーが大きかったのでBagnallの

小型機関車の雰囲気からすこし外れてしまったので、できれば作り直しを考え

ています。

BAGNALL 0-4-0ST

これは、英国のHunsletという機関車メーカー

のナロー用機関車で、英国製のHOナローの

Bodyキットです。

下回り(駆動部分)は自作でゲージは6.5mm

(ミニクラブ’)です。

30年前の旧作ですが、今回塗装とランタン、銘板

の追加などディティールアップを試みました。

作例は英国のKnebworth House での写真

をもとに1922年製のNo.1で、塗色はネットの

作例を参考にしました。

HUNSLET 0-4-0ST No.1

前々回作ったBagnallのプロポーションがいまいちだった

ので再度作成しました。

下回りは乗工社のポーターでパワーユニットラインを利用し、

クロスヘッド、サイドロッド、ピストンなどは新作しました。

上回りは前回と同様にチムニー、煙室ボイラーは真鍮削り出し、

キャビン、サドルタンクは真鍮板加工など自作です。

前回より、チムニーを一回りちいさく、サドルタンクを低く且つ

長くするためキャビンの形状を変更しました。。

塗り色、ライニングは他の実機を参考にしてみました。

F.O.(SWISS)のHGe2/2を製作中でしたが、1昨年からレイアウトの製作や

ペットの介護等で中断しています。

今回気分転換で、メトロポリタンのジャンクに部品追加したSBB Te1と

MFO1<Eva>を紹介します。

Te1は駆動系は出来上がっていたものに、ロッド、バッファー、ステップ、屋上機器、

集電機構、塗装を追加したものです。

SBB Te1 & MFO 1<Eva>

鉄道模型(5インチゲージ)

スイスのSLMで製造したシェレネンバーンのHGe2/2 の3号機をイメージにフルスクラッチで製作しています(製作中)。ゲージは5インチです。

孫のおもちゃにと以前製作したFOのHGe2/2(木製)が老朽化したので、今回は金属製で再作成することにしました、製作資料は1982年出版の「Das

grose Buch der Furka-Oberalp Bahn」やLGBのカタログ、ネットを参考にしました。不明瞭が多くあくまで3号機風の作品です。スノウプロウは付けていません。

動輪は動輪舎のDL用の鋳物から削り出しました。その他は廃材などを利用しました。動力部分は中国製の乗用のおもちゃのユニット(24V)を利用しました。

F.O. HGe2/2

ソフトメタル製の英国型のナローの製作が一段落したので、

今回は以前 大型(1/8スケール)で作ったことがあるF.O.(SWISS)

HGe2/2をHOスケールで製作することにしました。

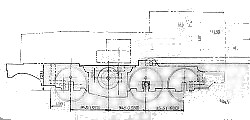

<下回り>

駆動方法はシナノマイクロのED(Nゲージ)の車輪がほぼスケールに近

かったので車輪と車軸のギアを利用し、それをウォームギアで駆動する

方式にしました。モータはケーズのジャンクがあったのでそれを利用しま

したが、ウォーム軸までスパ^ーギア3段で下げています。

板台枠は1.5mmの真鍮板から切り出し、それをギアボックス兼用の横

梁(真鍮ブロック)でにはさんで組んでいます。

ジャンク軸は駆動していなくて、フリー状態です。ロッドは洋白から切り出し

ました。

下回りができたので、一息ついた所で、レイアウトの修復に興味が移って

しまsって...

上回りは木型を作って、真鍮板で作成中ですが窓枠を0.3mmの真鍮船

での表現しましたが、であまりうまくできていないので現在検討中です。

F.O.(SWISS)のHGe2/2の製作再開です。

あまりうまくできていないボディーは作り直しするの予定でしたが、とりあえず

そのまま完成させることとし、屋根上の製作がほぼ完了し、残るはパンタグラ

フのみとなりました。

当初はゾマフェルトのパンタを使う予定でしたが取り付け部分の細工が実物を

イメージが合わず、しっくりこないので、自作することにしました。

パンタグラフの取り付け枠まで製作がすすんでひと段落状態で。

5月から3ヶ月お休みでしたが、F.O.(SWISSHGe2/2の

パンタグラフを作りました。

まだ、バッファなど下回りが作りこんでいませんし、ボディー

も出来が悪いので作り直ししたいところですが、色を塗ってみ

ました

MFO1はスイスのエルリコン社MFO(Maschinenfabrik Oerlikon)の

試験用機関車1号機で1904年に作られ、1919年にはSBBに売却され、

Ce4/4 13501に編入されました。

上回りは塗装済みでしたが、下回り、パンタグラフなどを追加したものです.。

製品では架線集電用に、モダンなスイス型のパンタが付いているようですが、

今回はオリジナルに忠実に当初の形で製作しました。

下周りはウオームから3段のスパーギアで3軸ともギア駆動しています。

ボギー間を絶縁して集電しています。モーターはしなのマイクロのEDのモータ

ーを使いゴムジョイントで接続しています。

L&MR: Liverpool and Manchester Railway)

SNB <LIMMAT>

G.W. IRON DUKE Class "ROVER"

これは 英国"K's Model"のOOゲージソフトメタル製キットです。

グレートウエスタン鉄道 で走っていたアイアンデューク型で

ブロードゲージ(2140mm)の機関車です。

キットは、1870年頃に製作されたローバー級をモデルとしています。

ブロードゲージのモデルなので、走行させるところが無く、動力は

付けていません。

ハンドレイルポスト、バキュームホース、ホイッスル、安全弁、給水弁

などを真鍮で作り直しました。また、ブレーキ、ランタン、カプラー、

動輪のカウンターウエイトなどキットにない部品を追加しました。

これは 英国"K's Model"のOOゲージソフトメタル製キットです。

1860~1890年頃 ロンドンサウスウエスタン鉄道 で走っていた"FALCON"クラスの機関車です。キットには"SIREN"と

"SHARK"の銘板が付いています。

蒸気溜め、安全弁、煙突は真鍮丸棒から削り出しました。

クロスヘッドとスライドバーはは洋白で作り直しました。

キットにはありませんが、ランタンを追加しました。また、連結器の

取り付け方を変更しました。

LSWR FALCON CLASS "SIREN"

これは 英国"K's Model"のHOゲージソフトメタル製キットで

すが、数十年前に浜松のアールクラフトの広告に載っていた

のをアサヒホビー経由で入手したものです。アサヒホビーの親父

さんには「何なのコレ」と馬鹿にされましたが。キット的にはおも

ちゃです。

リューベック-ビューヘン鉄道(LBE Lubeck-Buchener

Eisenbahn) の快速列車用の機関車です。2階建の連接車両の

牽引に使われていました。2B2の車軸配列ですが従輪も先輪と

同じ構造で、プッシュプル的に使われていたそうです。

キットにはLBE時代の銘板が付いています。

ボディーはほぼ完成状態で手を加えるところは、ハンドレールと

ホイッスル程度で、キット的にはまったく面白みがありません。

ハンドレールはスケール感に近づけるため、K's共通のプラ部品

のノブと洋白線は使用せず、0.4mmの真鍮線と1mmの真鍮パイプ

を輪切りにしたものを半田付けしてハンドレールを再現しました。

ボディーの追加加工として、前後の窓孔けをして、光硬化樹脂で

窓ガラスを表現しました(前後のみ)。

下回り(駆動ユニット)は真鍮板のシャシーにK'sモーターとの

ウオーム/スパーギアの1段駆動とプラの輪芯の車輪を付けるだけ

の物足りない作業なので、ボディーに隠れて見えませんがが、

エンジン、バルブ装置を作りこみました。

塗色はキットの箱絵とLIMA社HOモデルを参考にラッカー吹きつ

け塗装をしました。

FO HGe2/2

KL.2 (Kgl. Wurrt. Sts. Eisenbahn)

これはもともと ドイツ"M+F(Merker&Fisher)"のカタログ

No002のヴュルテンベルグ王国鉄道のBタンクロコキット(HOゲ

ージホワイトメタル製)ですが、イギリスDJHに金型が移ってい

て、数十年前にアサヒホビーで入手したものです。

ちなみに、組み立て説明書はドイツ語です。

このM+FのKL2モデルは1911 年の「王立ヴュルテンベルク州

鉄道機械工学局の図面」によるとのことです。

キットは上回りボディーがソフトメタル製で、一部真鍮ロスト

ワックス部品、金属引き物で構成されています。

下回りはフレームが真鍮エッチング板の構成で、一部プラ

部品があります。ロッド類は洋白エッチングのようです。

ヴュルテンベルグ王国鉄道時代など2種類ののデカールが付属

しています。

実機は1900年初めにエスリンゲンで製作された、縦型ボイラの

機関車です。

塗装はキットの説明書ではボディーが黒、シャーシーが赤の指定

でしたが、ネットの作例を参考にしました。

ディティールアップとして次の作業をしました。

※ランタンの取っ手を0.3mm真鍮線で追加

※鐘(圧縮空気ベル)のハンマーを追加

※前面に自作のネジ式カプラー(ダミー)を追加

※ブレーキシューを絶縁に配慮しスリムな形状変更

鉄道模型(HO以外)

これは ドイツのBillerというメーカーのOゲージの

キットで、チムニーがNHKの前にあった頃購入した

ものです。

キットは、1926-1927年製造のCe6/8Ⅲ(14301-

14318)を再現したもので、”14303”のデカールが

付いています。

基本的にプラモデルですが、車輪、ロッド類、一部の

パーツがダイキャスト製やホワイトメタル製です。

車輪の絶縁はされていません。メルクリンのような

3線式の集電で、シャーシー下部に集電子が付くよう

な構造になっています。

プラスチックのシャーシーの内側に真鍮板で電動の為の

シャーシーを組み込みました。実機のようにシャンク軸から

のロッド駆動にしまし。

バッファー、カプラー、ランタン、ハンドレールなどプラス

チックの部品を真鍮などで作り変えました。 また屋根上の

集電部分もディティールアップしました。